Non esistono note sbagliate nel jazz, così come non esistono vite senza senso sulla faccia di questa terra. Ne era profondamente convinto Wayne Shorter, maestro del sassofono, buddista praticante e, a suo modo, filosofo, deceduto all’età di 89 anni nella sua dimora di Los Angeles. Nella percezione comune, si è fermato giusto un passo prima di quel sancta sanctorum della musica classica nera che aggrega i vari Louis Armstrong, Charlie Parker, Miles Davis e John Coltrane, eppure gran parte del jazz che ascoltiamo oggi è figlio delle intuizioni che ebbe come strumentista, compositore e arrangiatore.

Prima di tutto il resto, parla il curriculum: Shorter suonò nei Jazz Messengers di Art Blakey, nel secondo quintetto di Miles Davis e poi fondò i Weather Report, un po’ come se, per un calciatore, dicessimo che ha giocato nel Brasile di Pelé, nell’Ajax di Cruijff e nel Napoli di Maradona. Impossibile? Per il calcio sì, ma nulla è veramente impossibile in musica: Wayne ne era profondamente convinto. E si sente.

La via di Damasco del be-bop

Tutti noi esseri umani siamo il frutto dell’ambiente che ci produce. Shorter nasce a Newark nel 1933: è coetaneo e concittadino di Philp Roth, il più grande romanziere del Novecento senza se e senza ma. Come Roth è un provinciale talentuoso, per di più ha la pelle nera, e la Grande Mela è là, appena varcato l’Hudson, pronta per essere morsa. La sua via di Damasco è la macchina di papà che lo riaccompagna a dimora dalla scuola, ancora bambino, con l’autoradio sintonizzata su una stazione jazz da cui escono Bud Powell e Thelonious Monk. Sono gli anni del be-bop ed è quella la musica che il piccolo Wayne vuole fare, tanto che si mette a studiare sassofono.

L’incontro con Art Blakey

Fan di Coleman Hawkins, si butta sul tenore: studierà per quattro anni lo strumento alla New York University, prima di partire militare, negli anni Cinquanta una specie di scuola di specializzazione per tanti strumentisti americani. Sotto le armi, infatti, conosce il pianista Horace Silver che rimane colpito dalla sua tecnica e gli presenta le persone giuste. È così che Shorter, una volta congedatosi, incide il suo primo album da band leader, Introducing Wayne Shorter (1959) e si fa notate da Art Blakey che lo vuole come pilastro della nuova incarnazione suoi Jazz Messengers, fase che ci regala un capolavoro come A night in Tunisia (1961) per cui Wayne compone Sincerely Diana. Con i «messaggeri» trascorre quattro esaltanti anni, ricoprendo di fatto il ruolo di arrangiatore.

Il secondo quintetto di Miles Davis

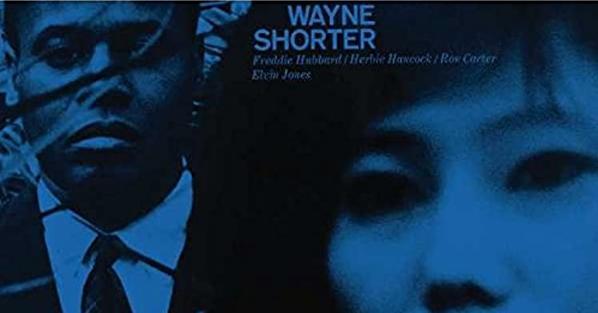

Intanto sul jazz americano si abbatte una supernova chiamata John Coltrane. Shorter ne rimane profondamente impressionato: capisce che il suo orizzonte è la sperimentazione e (come Trane) allarga il suo spettro al sax soprano. È un onore immenso, per lui, entrare a far parte del secondo grande quintetto di Miles Davis (nel primo, nel suo ruolo, giocava Trane in persona). Più che una band è un dream team: oltre a Wayne ci sono Herbie Hancock al piano, Ron Carter al basso, Tony Williams alla batteria. Scopriamo l’acqua calda: Miles era un formidabile pigmalione. Sono anni di grande fermento per Shorter, dentro e fuori il Second Great Quintet: da band leader compone Speak No Evil e Black Nile, per Miles Footprints e Nefertiti, title track del capolavoro davisiano del 1968. Non è un caso se Hancock, che di Shorter si definisce il migliore amico, a proposito del quintetto dirà: «Il maestro della scrittura per me, in quel gruppo, era Shorter. Wayne è stato uno dei pochi a portare a Miles musica che lui non ha modificato».

-U42543676071JOt-1440x752@IlSole24Ore-Web.jpg?r=1170x507&w=350&resize=350,250&ssl=1)