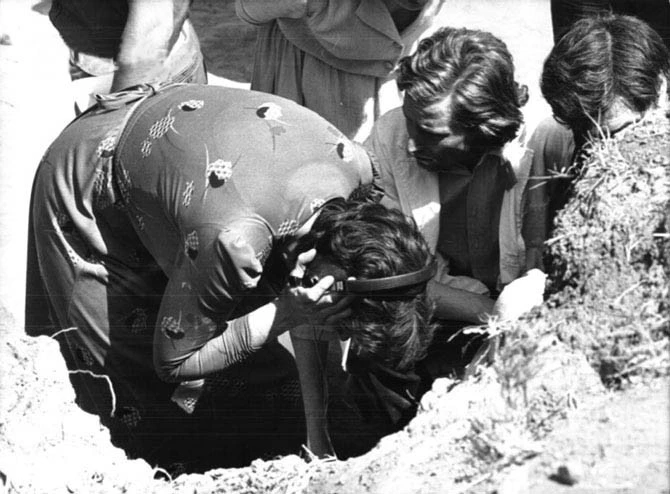

L’esibizione della sofferenza nel palinsesto televisivo italiano è ravvisabile in molti programmi che affrontano il tema della cronaca nera o giudiziaria e le vicende incentrate su situazioni di disagio individuale o sociale.

Sono storie di omicidi, di violenze o abusi, di aggressioni e atti di bullismo, di malattie gravi, di incidenti stradali e calamità naturali dal tragico seguito, che hanno come fil rouge il senso di sofferenza vissuto dai singoli, nelle famiglie o nelle comunità.

I programmi televisivi che trattano questi casi come si trattasse di spettacolo del dramma personale o collettivo, rientrano nella cosiddetta tv del dolore.

Un format televisivo che nasce in modo spontaneo all’inizio degli anni ’80 con un caso di cronaca molto insolito: vicino Roma, a Vermicino, un bambino di nome Alfredino Rampi cade in un pozzo artesiano.

Sono tanti i tentativi di salvargli la vita ma per Alfredino non c’è nulla da fare, tre giorni agonia che si trasformano in una tragedia collettiva perché gli avvenimenti vengono ripresi in diretta televisiva dalla Rai.

Pochi mezzi a disposizione per arrivare al fondo di un pozzo, tanta empatia da parte degli italiani: così la tv ha strumentalizzato, per la prima volta, un momento di estrema sofferenza.

Contenuti di puro esibizionismo del male e della disperazione

Con il tempo la tv ci ha preso gusto, ha affinato la tecnica, ha creato nuovi modi di raccontare le storie più brutali e gli omicidi più feroci.

Ne sono un esempio La vita in diretta, Porta a porta e Chi l’ha visto?, ma anche tanti altri che non menzioneremo, che hanno fatto a gara per descrivere, scandagliare e deformare il dolore dei familiari delle vittime. Ma anche per ricostruire le dinamiche di casi contorti, con modellini ed esperti criminologi, con interviste e supposizioni, generando nello spettatore una fame sempre più vorace di dettagli macabri e retroscena spaventosi.

Descrizioni di scene private che non dovrebbero conoscere le luci della ribalta, e che, invece, vengono riportate ed estorte ai protagonisti di tali vicende per collezionare elementi e indizi.

Questo è quanto accaduto per la maggior parte dei casi di cronaca nera più enigmatici degli ultimi anni, che hanno ricevuto dei nomi personalizzati, si veda il giallo di Avetrana, il delitto di Cogne o la strage di Erba.

Questi contenuti che sobillano le pulsioni più meschine e oscure dell’animo umano, si basano su logiche ricorrenti.

La prima è la raffigurazione strumentale del dolore, attraverso pianti, volti affranti, violenza e accanimenti morbosi.

Al secondo posto troviamo lo spettacolo nel dolore: le forme inappropriate del racconto, toni e semantiche inappropriate (litigi, generalizzazioni, istigazione all’odio), dibattiti e intrattenimento, riempimenti di contorno (le testimonianze superflue).

Subito dopo c’è l’eccessivo pathos nel racconto: immagini e testi allarmanti, effetti sonori amplificanti, suspense, serialità e domande retoriche che portano ad un alto coinvolgimento emotivo da parte del pubblico.

Al quarto posto c’è il processo virtuale che può essere il processo in tv, oppure il contrario, il reality del processo, la valutazione delle perizie, la partecipazione degli avvocati delle parti ecc.

Il quinto elemento disdicevole è l’accanimento mediatico che si attua pur di tenere incollati allo schermo gli spettatori, quindi ne consegue sempre una violazione della privacy e spesso un’aggressività da parte dei reporter.

Da ultimo, infine, ciò che unisce i tasselli del puzzle è il vortice dell’infotainment (informazione e intrattenimento insieme): il finto intento divulgativo, la denuncia sociale, l’indignazione, l’apporto investigativo e la condivisione della morale.

Prodotti di qualità

La tv italiana riesce a trattare la cronaca nera anche con prodotti di alta qualità narrativa e stilistica, tra questi rientrano sicuramente Storie maledette di Franca Leosini e Un giorno in pretura di Roberta Petrelluzzi.

Mentre Franca Leosini entra nelle carceri italiane e seduce il pubblico grazie ad un serrato vis a vis con gli imputati dei reati; Roberta Petrelluzzi crea un’attrattiva tutta sua che consiste nel far entrare gli spettatori, con i loro desideri voyeuristici, all’interno delle aule giudiziarie.

Grazie ad UGIP sono diventati famosi processi come quello sul mostro di Firenze o sul massacratore del Circeo, che hanno generato sui social grandi quantità di meme e vignette riguardanti i protagonisti dei casi.

Attorno alla personalità audace e brillante di Franca Leosini, invece, si è creata una vera e propria devozione, i suoi fan condividono sui social le sue citazioni come fossero mantra da seguire.

Ma da cosa scaturisce tutto questo interesse verso storie che parlano di dolore e morte?

Deriva da un voyeurismo nei confronti della televisione-verità, ormai sempre più diffuso nel palinsesto della tv americana ed europea, che si rivolge ad un pubblico desideroso di rompere gli schemi, gli ostacoli, le frapposizioni che caratterizzano il rapporto fra gli spettatori e la realtà.

Voyeurismo televisivo

Nel suo saggio Voyeur Nation: media, privacy and peering in modern culture, lo studioso di comunicazione dei media Clay Calvert abbraccia la teoria degli usi e delle gratificazioni, che coinvolge il modo in cui il pubblico si serve della televisione per soddisfare i propri bisogni psicologici o sociali.

L’autore, infatti, analizza alcuni sistemi che sono insiti nell’individuo e che gli consentono di spiegare cosa ci sia alla base del voyeurismo: la ricerca della verità, l’ansia di conoscere in che modo i nostri simili affrontano le loro crisi personali, la brama di giustizia, la sensazione di potere che deriva dalla conoscenza della vita altrui, il potere dell’immagine rispetto alla conversazione, l’individualismo, l’edonismo legato al piacere della visione, la trasformazione della vita privata in vita pubblica e il desiderio di essere visti e ascoltati.

«Il voyeurismo mediatico si riferisce al consumo d’immagini rivelatrici o d’informazioni riguardanti le vite di altre persone, apparentemente reali e non sottratte allo sguardo altrui, spesso non sempre per scopi d’intrattenimento ma alle spese dell’intimità e del discorso articolato, attraverso mass media ed Internet.»

Clay Calvert

Il fenomeno del voyeurismo televisivo si traduce, dunque, in quella brama tutta umana di comprendere la realtà attraverso l’esperienza propria e dei suoi simili, di strappare via il velo di Maya, come affermava Schopenhauer, per poter conoscere davvero il mondo.

Il cinema e la stessa televisione hanno cominciato a farne oggetto di racconto e di riflessione delle proprie finzioni. Ne sono esempi i documentari dettagliati che ricostruiscono in modo temporale tutti gli accadimenti di un caso, quali Via Poma – Un mistero italiano oppure Vatican girl di Netflix.

Ma la narrazione del dolore non avviene soltanto tramite storie di sofferenza altrui o casi di cronaca nera, ad oggi il Covid e le immagini della guerra tra Russia e Ucraina sono le protagoniste dei programmi tv.

Quel piacere perverso che si prova nell’esperire da lontano il dolore è paragonabile all’esperienza del sublime, che secondo Burke è “tutto ciò che può destare idee di dolore e di pericolo, ossia tutto ciò che è in un certo senso terribile, o che riguarda oggetti terribili, o che agisce in modo analogo al terrore, è una fonte del Sublime […] è ciò che produce la più forte emozione che l’anima sia capace di sentire“.

La tv del dolore: cosa ci spinge a guardarla?

Source link

di Veronica Cirigliano

www.2duerighe.com

2022-11-18 13:51:18 ,